歡迎參加我們的健康講座活動,西園醫院關心您的健康,每月定期規劃一系列課程,包括院內健康講座、社區健康活動,更多活動訊息,歡迎洽詢衛教室及社區醫學科。服務電話:(02)2307-6968 #1527

健康新知

-

病從口入 「食」在要「警」

腸胃肝膽內科 陳宏昇主任 相信每個人都曾經有過腹脹的經驗,腹脹除了影響食慾,也可能干擾學習與工作的效率,不可輕忽,症狀嚴重者要有警覺、提早就醫。以下分享幾個腸胃科門診的腹脹個案。 案例一、林先生剛參加完兩天一夜的烤肉露營,回家後馬上出現腹脹。 案例二、私立高中三年級女生,有腹脹情形三個月。 案例三、國中生陳小弟,主訴最近時常腹脹。 案例四、三十九歲黃先生,平常在便利商店大夜班工作,最近一星期開始腹脹。 案例五、五十六歲張先生,自二十幾歲時就有胃病病史,最近兩個月飯後胃脹明顯。 以上皆為腹脹的患者,但卻有其各自的疾病本質。透過其他相關症狀的病史詢問及理學檢查,解析以上案例的診斷如下: ▎氣候高溫食物易孳生細菌-細菌性腸炎 案例一同時合併了嘔吐、肚子痛、腹瀉等症狀,糞便也出現一些血絲,病人回憶起露營時曾吃到有怪味的食物。由於氣候高溫炎熱,食物在戶外保鮮不易,容易孳生細菌,誤食之後引起「細菌性腸炎」,給予抗生素治療即痊癒。 ▎少菜少喝水少運動-功能性便秘 案例二平常忙於課業考試,無規律運動習慣,平常吃飯狼吞虎嚥,鮮少攝取蔬果,每日飲水量不足1500毫升,一年以來排便次數頻率漸漸減少,且糞便形狀像一顆顆小石頭,推測是功能性便秘。建議她改變生活作息少熬夜,開始養成運動習慣,並增加食物中纖維質的攝取,之後漸漸改善。另外,建議她從事抒壓休閒,也對其腸胃道機能提供正面的幫助。 ▎常食用飲料油炸物-胃腸脹氣 案例三主訴每次餐後合併有打嗝情形,陳小弟經常飲用手搖飲及可樂,又常以油炸食物為餐點,用餐時吹著電扇強風,不時和家人聊天。腹部敲診有瀰漫性鼓音,腹部X光檢查也發現腸胃道中氣體明顯,因此推定為胃腸脹氣,和他的飲食習慣和偏好有關。油炸食物和碳酸飲料讓胃腸容易脹氣,加上吃飯時不停的說話及使用吸管,將過多的氣體吞入胃腸中,調整飲食習慣便大幅改善。 ▎家族史加不良生活作息-肝炎急性發作 案例四每兩、三天就會找朋友喝酒,食慾突然變差合併腹脹來就醫。家族史得知母親為B肝患者,經抽血也確診有B肝帶原,長期的日夜顛倒造成免疫力失衡,加上經常飲酒,才誘發肝炎急性發作。疾病初期呈現上腹脹、無食慾的表現,後期可能出現黃疸,盡早給予口服抗B肝病毒用藥後,半年後肝功能回復正常。 ▎腸胃疾病加重口味飲食-消化不良 案例五自年輕時胃病纏身,做過四、五次胃鏡,曾經為幽門桿菌感染者,又吸菸也常喝酒,最後一次的胃鏡檢查即診斷患有萎縮性胃炎,最近常吃重口味的大餐。推估是長期胃腺體萎縮引起胃酸減少,而有消化不良的症狀,調整其飲食偏好後,症狀就舒緩下來。 所謂病從口入,腸胃科的疾病,不外乎和不合格的飲食衛生、不健康的飲食選擇,不注重飲食生活型態有關。所以食物的本質要留意,如保存不當不新鮮、食物含太多糖分缺乏纖維質、調味刺激太酸太辣,以及油膩冰涼的食物,都會造成腸胃的負擔與傷害,要提高警覺。 雖已入秋,天氣依舊炎熱,大家應注意自身的飲食習慣,避免吃太飽太快,不可酗酒並減少抽菸。平常多從事健康的有氧運動適當紓解壓力,都能帶給腸胃消化機能正向的幫助。 認識醫師 -

110年10月衛教講座

院內健康講座

主題: 暫停院內講座至10月底 日期: - 地點: - 講者: -

社區健康活動

主題: 健康樂活動一動12 日期: 10/7(四) 10:30-11:30 地點: 小德蘭堂(興寧街70號)(限60歲以上,報名電話02-23028934) 講者: 高祥傑 教練

主題: 智在樂活 日期: 10/8(五) 10:30-11:30 地點: 小德蘭堂(興寧街70號)(限60歲以上,報名電話02-23028934) 講者: 陳孟儒 心理師

主題: 健康樂活動一動13 日期: 10/14(四) 10:30-11:30 地點: 小德蘭堂(興寧街70號)(限60歲以上,報名電話02-23028934) 講者: 高祥傑 教練

主題: 健康樂活動一動14 日期: 10/21(四) 10:30-11:30 地點: 小德蘭堂(興寧街70號)(限60歲以上,報名電話02-23028934) 講者: 高祥傑 教練

主題: 提升免疫力,健康不費力 日期: 10/22(五) 10:30-11:30 地點: 小德蘭堂(興寧街70號)(限60歲以上,報名電話02-23028934) 講者: 鍾佩璇 營養師

主題: 愛腎保健康 日期: 10/27(三) 09:30-11:30 地點: 華興教會(西藏路217號)(限60歲以上,報名電話02-23015171) 講者: 陳慧君 個管師

主題: 健康樂活動一動15 日期: 10/28(四) 10:30-11:30 地點: 小德蘭堂(興寧街70號)(限60歲以上,報名電話02-23028934) 講者: 高祥傑 教練 -

脫腸怎麼辦?談腹股溝疝氣的治療

醫療病安品質管理中心暨泌尿科主任 周淇業醫師 「醫生啊,我肚子下面鼠蹊部有東西鼓起來一包,好幾天了,不知道是什麼東西?站著或用力時會鼓出來,躺平時又會消下去。」這是來診病人常常提出的問題,其實這就是腹股溝疝氣,俗稱的「脫腸」,是腹腔內部分內臟腸子經由腹壁肌肉的缺損或破洞,往外鼓出的現象。 ▎疝氣會有什麼症狀? 臨床上,疝氣最常在鼠蹊部位產生一圓形的凸起腫塊,通常是一側,有時也會兩側同時發生,嚴重時甚至一路往下掉到陰囊處,常見於年長男性。由於腹股溝內環鬆弛,該部位的肌肉較為薄弱,若長期從事需肚子用力、腹壓增加的工作或疾患,譬如常扛重物、出力量的工作,或長期咳嗽、便秘需用力解便等,容易使得臟器因腹內壓力增加,被往外推出,因而形成疝氣。一般來說,患者不一定會有疼痛不適感,可能稍微腹脹或消化不良,躺平減少肚子用力即可消平;但若持續劇烈疼痛,可能就是發生「嵌頓性疝氣」,這時就需要立即開刀,把卡死的腸子打開。 ▎疝氣一定要手術治療嗎? 由於疝氣是腹壁肌肉薄弱、導致無法抵抗腹內臟器而往外凸出,目前還沒有良好的藥物治療方式。除了可穿疝氣褲壓迫、減少持續增大或形成嵌頓性疝氣,一般仍需手術治療,把腹股溝肌肉薄弱或缺損處,利用縫合或人工網膜的輔助補好,使臟器不再從腹股溝處鼓出。 ▎疝氣手術的選擇有哪些? 手術方式一般分為兩類,一類是傳統的疝氣修補手術,直接在腹股溝處劃開一道長約5到8公分的傷口,進行修補或人工網膜的加強;另外一類是腹腔鏡疝氣修補手術,傷口只有三個約1公分左右的傷口,在前腹腔的空間進行修補,不會進到腹腔、不會傷到內臟跟腸子,也不會有術後腸沾黏的問題,而且可同時兩邊進行修補,避免以後另一側又發生疝氣的情形。兩種手術方法各有優缺點,病人適合的手術也不盡相同,若有相關問題,歡迎至泌尿科以及外科門診就診諮詢。 → 認識醫師 → 如何選擇手術方式? -

吃對飲食 保養您的心

營養科 謝宜珊營養師 目前公認可預防及保養心血管疾病的飲食方式,首推地中海型飲食(Mediterranean diet),其發展靈感來自於地中海周邊居民的傳統飲食方式,包含食用橄欖油、高比例豆類、未精緻加工的穀類蔬菜、魚類為蛋白質主要來源、較少紅肉及其製品,適度乳品和葡萄酒。 美國心臟學會(American Heart Association, AHA)也特別強調健康的飲食,有助於降低引發心臟病和中風的風險因子:高血膽固醇、高血壓及體重過重。在此以符合國人的飲食習慣與較常用的食物份量,結合地中海型飲食原則與美國心臟學會的飲食建議與觀念做解說。 ✅高纖的全穀類食物 三餐主食至少有一半以上為未精製全穀類,如全麥、糙米等,也可多利用山藥、地瓜等根莖或玉米、薏仁、紅豆等食材。 ✅蔬菜 每天煮熟的蔬菜約2~2.5碗,建議食用多顏色多種類蔬菜,特別是深色蔬菜,例如:菠菜、茄子及花椰菜。 ✅水果 每天4至5份,糖尿病患者每天可攝取2份,以不超過3份為宜;一份相當於一個拳頭大小=半根香蕉=八分滿飯碗的切塊水果。 ✅低脂豆魚蛋肉類 每天5~6份,以豆腐、豆漿等黃豆製品、魚、去皮禽肉等,取代豬、牛等紅肉,減少飽和性脂肪攝取。每週至少食用2份含豐富ω-3脂肪酸的魚類,例如鮭魚、鯖魚。一份相當於200 cc豆漿=1顆雞蛋=3指寬大小的魚片或瘦肉。 ✅脫脂、低脂的乳製品 每天1至1.5份,一份相當於飯碗八分滿牛奶或優格=2片低鹽、低脂起司。 ✅堅果、種子與油類 每天2至3湯匙烹調用油,含堅果。注意少吃油炸、油煎,每日應攝取1湯匙量的堅果,並選擇不含飽和脂肪的烹調用油,如芥花油、花生油、大豆油和橄欖油。仔細閱讀食品標籤,務必將攝取的食物、麵包和食品中所含脂肪一併計算。 ✅少吃加工食物和添加糖 選擇新鮮及天然食物,少吃加工醃漬食品、醬料、甜食糕點,含糖飲料應儘量減少,甜食糕點可以新鮮水果取代。 即將進入秋冬季節,邀請您透過簡單、健康的飲食方式,於日常生活中保養心血管,一起護心肝。 認識營養師 -

腹大非福,小心可怕的健康殺手

新陳代謝科 郭志豪醫師 傳統上,「福態」意味著家中經濟不錯,很有福氣、能吃能睡,因此有「心寬體胖」的說法。但隨著時代演進,當食物不再匱乏,現代人應該從追求「吃得多吃得好」演進為追求「吃得對吃得健康」。根據衛福部的報告,台灣肥胖盛行率居亞洲之冠,其中成年男性每2名就有1名肥胖或過重,女性跟兒童的比例則分別是1/3跟1/4。 ▎肥胖與許多疾病密切相關 根據世界衛生組織(WHO)資料指出,肥胖者與體重正常者比較,前者多出3倍以上的危險性會罹患糖尿病、代謝症候群、膽囊疾病、血脂異常、呼吸困難、睡眠呼吸中止症;並間接提升高血壓、高尿酸血症、痛風、骨性關節炎、冠狀動脈心臟病,甚至乳癌、子宮內膜癌、結直腸癌、不孕症、下背痛的發生機率,連麻醉風險也高出1~2倍的危險性。 肥胖,尤其是腹部肥胖的人,跟代謝症候群的關係更密切;除了體重的控制,腰圍的控制也很重要。因為腹部肥胖的人,脂肪都堆在肚子、內臟周圍甚至是內部組織間隙,相較於堆在大腿或臀部的脂肪更不穩定,容易轉化成游離脂肪酸或一些發炎因子(甚至是自由基),長期下來會造成胰島素變差,使血糖升高,血管內皮細胞破壞跟發炎,易產生高血壓等心血管疾病。統計發現,腹部肥胖的人約有50%的機率併有代謝症候群。 所以,肥胖不只關乎外觀,更是可怕的健康殺手!民眾可用BMI身體質量指數做為肥胖診斷的依據:BMI=體重(公斤)/身高(平方公尺),健康體位的BMI應大於或等於18.5、小於24。

代謝症候群的危險因子,包括腹部肥胖、血壓上升、高密度酯蛋白膽固醇偏低、空腹血糖上升,以及三酸甘油酯上升。20歲以上成年人若具備五項中的三項或以上,即判定為代謝症候群。成人肥胖定義 體重過輕 BMI<18.5 健康體位 18.5<=BMI<24 體位異常 ● 過重:24 ≦ BMI < 27 ● 輕度肥胖:27 ≦ BMI < 30 ● 中度肥胖:30 ≦ BMI < 35 ● 重度肥胖:BMI ≧ 35 ● 腰圍:男性≧ 90 公分、女性≧ 80 公分

▎遠離肥胖,從健康的生活習慣開始 當出現以上危險因子時,應該要積極控制體重、採取健康飲食並多做有氧運動,初期最好能尋求專業人員的協助,比如新陳代謝科醫師、營養師及專業的健身教練,等調整好自己的生活步調及習慣,再持之以恆的執行,才能遠離疾病。 認識醫師危險因子 一、腹部肥胖 男性腰圍≧90公分(35吋半) 女性腰圍≧80公分(31吋半) 二、血壓上升 收縮血壓 ≧ 130 mmHg 或 舒張血壓 ≧ 85 mmHg 三、高密度酯蛋白膽固醇偏低(HDL-C) 男性 <40 mg/dl 女性 <50 mg/dl 四、空腹血糖上升 空腹血糖 ≧100 mg/dl 五、三酸甘油酯上升(TG) 三酸甘油酯 ≧150 mg/dl -

偵測冠心病的篩檢利器─冠狀動脈電腦斷層血管攝影

影像醫學部 陳名聖主任本院CT640切快速電腦斷層掃描儀,提供:電腦斷層冠狀動脈鈣化指數(CAC)、電腦斷層冠狀動脈攝影(CTA)、腹部電腦斷層檢查(Liver&Pancrease)、低劑量肺部電腦斷層檢查(LDCT),非侵入性快速檢查,可精確偵測及篩檢最難發現的冠狀動脈血管阻塞、早期肺癌、肝癌及胰臟癌。CT640切快速電腦斷層掃描儀的幅射劑量相當低,對人體健康影響很小。

56歲男性,左半身多年前曾因中風輕癱,由於偶有心窩悶痛,各項檢查無法排除有冠心病機會,故由醫師轉來影像醫學部,進行「冠狀動脈電腦斷層血管攝影術(CCTA)」檢查。結果發現左前降枝中段一小段完全阻塞(如下圖1),心臟科醫師立即安排心導管檢查並安裝支架,解除了日後可能有心肌梗塞的危機。 圖1:CCTA發現左前降枝中段一小段完全阻塞(箭號處)

心絞痛、心肌梗塞是常見的冠狀動脈心臟病(冠心病),更是成年人猝死的主因之一。成年人引起冠心病的因子很多,最常見的有年齡、冠心病家族史、三高(高血壓,高膽固醇及高血糖)、抽菸、肥胖、少運動和壓力;2002年又再加上冠狀動脈鈣化指數,共計10項。危險因子愈多,冠心病的風險則愈高;也有人強調曾有中風和鐵腿(腳中風)的人也是屬於冠心病高風險族群。

冠心症的臨床表現型態多端,從胸前疼痛、壓迫感,喘不過氣,有時併有喉嚨緊、嘴角麻的症狀,以及盜冷汗,噁心,嘔吐,有的病人甚至不一定有胸痛的感覺。急性心絞痛若確立是冠心症者,宜直接安排做心導管檢查;但對於症狀不典型、非急性,或其他心臟檢查不協調一致者,CCTA是一項非常有用的篩檢工具。

▍非侵入性、有助於診斷及預防心血管疾病

過去冠狀動脈有否狹窄或完全阻塞,最直接、最標準的工具就是心導管,但心導管屬侵入性。近年來影像醫學的發展一日千里,運用非侵入性的電腦斷層(CT)偵測心臟血管疾病,在診斷及預防的重要性愈來愈高,像是冠狀動脈狹窄、主動脈瘤或心肌肥大(圖2)等,都可事先偵測出來,進而達到早期預防或治療的目的。2016年,英國衛生機構NICE更新健康照顧準則,即在未確診為冠心病前的任何形式胸痛,如有異常的靜態心電圖,CCTA都應為第一選擇的檢查工具。

圖1:CCTA發現左前降枝中段一小段完全阻塞(箭號處)

心絞痛、心肌梗塞是常見的冠狀動脈心臟病(冠心病),更是成年人猝死的主因之一。成年人引起冠心病的因子很多,最常見的有年齡、冠心病家族史、三高(高血壓,高膽固醇及高血糖)、抽菸、肥胖、少運動和壓力;2002年又再加上冠狀動脈鈣化指數,共計10項。危險因子愈多,冠心病的風險則愈高;也有人強調曾有中風和鐵腿(腳中風)的人也是屬於冠心病高風險族群。

冠心症的臨床表現型態多端,從胸前疼痛、壓迫感,喘不過氣,有時併有喉嚨緊、嘴角麻的症狀,以及盜冷汗,噁心,嘔吐,有的病人甚至不一定有胸痛的感覺。急性心絞痛若確立是冠心症者,宜直接安排做心導管檢查;但對於症狀不典型、非急性,或其他心臟檢查不協調一致者,CCTA是一項非常有用的篩檢工具。

▍非侵入性、有助於診斷及預防心血管疾病

過去冠狀動脈有否狹窄或完全阻塞,最直接、最標準的工具就是心導管,但心導管屬侵入性。近年來影像醫學的發展一日千里,運用非侵入性的電腦斷層(CT)偵測心臟血管疾病,在診斷及預防的重要性愈來愈高,像是冠狀動脈狹窄、主動脈瘤或心肌肥大(圖2)等,都可事先偵測出來,進而達到早期預防或治療的目的。2016年,英國衛生機構NICE更新健康照顧準則,即在未確診為冠心病前的任何形式胸痛,如有異常的靜態心電圖,CCTA都應為第一選擇的檢查工具。

圖2:54歲男性,2006年64切CCTA顯示,心室為黑桃A外型,心肌心室間隔最厚處25.1 mm,近心尖處心肌厚度18.4 mm~20.4 mm(超過15 mm即可考慮為心肌肥大)。此例為典型心尖型心肌肥大,東方人較多。

2019年的一篇文章指出,CCTA偵測冠狀動脈≥50%狹窄的準確度,以人為單位是≈90%,以單一血管為單位則為81%。

2018年,美國心臟學會ACC的一篇專欄寫到,以Core320(640切)CT的研究顯示,同樣以心導管狹窄≥50%為基準,比較391位受檢者的CCTA和核醫的單光子發射電腦斷層掃描心肌灌流的敏感性,結果CCTA較敏感。類似的結果在國際著名的研究上也曾指出,以CCTA為策略者,相較於以標準的心臟照護或心臟激發測試(stress testing)的功能性檢查,更能揪出心導管檢查超過50%狹窄的患者。當然CCTA也有許多限制性,許多文獻指出,受檢時未達理想的心跳與血管上厚重的鈣化斑塊,仍是評估冠狀動脈狹窄準確度的最大障礙。

目前CCTA以評估冠狀動脈狹窄為主,但在心臟解剖的正常與否、心肌厚度及引起狹窄的斑塊性質分析也有很大的貢獻。對於曾接受冠狀動脈支架置放術,或是繞道手術的患者,也可有相當不錯的追蹤效果(圖3及圖4)。正在發展中的心肌血流灌注及血流儲備分數(FFR)也愈來愈成熟,指日可待。

圖2:54歲男性,2006年64切CCTA顯示,心室為黑桃A外型,心肌心室間隔最厚處25.1 mm,近心尖處心肌厚度18.4 mm~20.4 mm(超過15 mm即可考慮為心肌肥大)。此例為典型心尖型心肌肥大,東方人較多。

2019年的一篇文章指出,CCTA偵測冠狀動脈≥50%狹窄的準確度,以人為單位是≈90%,以單一血管為單位則為81%。

2018年,美國心臟學會ACC的一篇專欄寫到,以Core320(640切)CT的研究顯示,同樣以心導管狹窄≥50%為基準,比較391位受檢者的CCTA和核醫的單光子發射電腦斷層掃描心肌灌流的敏感性,結果CCTA較敏感。類似的結果在國際著名的研究上也曾指出,以CCTA為策略者,相較於以標準的心臟照護或心臟激發測試(stress testing)的功能性檢查,更能揪出心導管檢查超過50%狹窄的患者。當然CCTA也有許多限制性,許多文獻指出,受檢時未達理想的心跳與血管上厚重的鈣化斑塊,仍是評估冠狀動脈狹窄準確度的最大障礙。

目前CCTA以評估冠狀動脈狹窄為主,但在心臟解剖的正常與否、心肌厚度及引起狹窄的斑塊性質分析也有很大的貢獻。對於曾接受冠狀動脈支架置放術,或是繞道手術的患者,也可有相當不錯的追蹤效果(圖3及圖4)。正在發展中的心肌血流灌注及血流儲備分數(FFR)也愈來愈成熟,指日可待。

圖3:63歲男性,13年前接受右冠狀動脈支架(stent)置放後即戒菸。2020年12月因運動性氣促,接受640切CCTA,發現支架內下半節完全無對比劑顯影(箭號),診斷為支架完全阻塞。

圖3:63歲男性,13年前接受右冠狀動脈支架(stent)置放後即戒菸。2020年12月因運動性氣促,接受640切CCTA,發現支架內下半節完全無對比劑顯影(箭號),診斷為支架完全阻塞。

圖4:63歲男性,冠狀動脈繞道植管術後。2006年64切CCTA,右冠狀動脈植管近端殘幹仍可見,但中段以下完全阻塞。(大箭號為植管殘幹,小箭號為原生右冠狀動脈阻塞處)

圖4:63歲男性,冠狀動脈繞道植管術後。2006年64切CCTA,右冠狀動脈植管近端殘幹仍可見,但中段以下完全阻塞。(大箭號為植管殘幹,小箭號為原生右冠狀動脈阻塞處)

🔺CCTA檢查需注意什麼? CCTA和一般注射對比劑的電腦斷層檢查,都需先檢測腎功能、禁食3~4小時(可喝少量的水),禁忌也相同;最大的差別在於,CCTA檢查前12小時不可喝咖啡或茶等。 檢查前一小時,有機會服用乙型阻斷劑來降低心跳至理想狀態,受檢者身上會黏貼心電圖的導極,檢查的那一刻通常會加上硝化甘油舌下含片,以利擴張冠狀動脈血管,必要時還會加上氧氣,這些措施都是為了保障檢查的影像品質。 CCTA實際掃描的時間很短,僅幾秒鐘,但整體過程從準備到檢查完畢約需1小時,檢查後醫療團隊會觀察15分鐘,若無即發性過敏反應,即可回家休息。

認識陳名聖主任 -

小心猝死危機!缺血性心臟病與脂肪瘢塊

西園院區心臟內科 黃蓮奇醫師 缺血性心臟病,這種常見的醫學診斷病名,常被人誤解是貧血引起的心臟病,殊不知貧血是血太稀,因供應全身的血液品質不良所引起;缺血則是局部性,指某部分血管變細或變窄,導致該處供應的血量不足。缺血性心臟病另一個醫學診斷病名是「冠狀動脈心臟病」,兩者併稱為冠狀動脈缺血心臟病。 ▎什麼是脂肪瘢塊? 冠狀動脈是提供心臟營養的血管,由主動脈分出,負責供給心臟肌肉需要的氧氣和養分;一旦狹窄、部分阻塞,就會造成心肌缺血、無力、胸悶,甚至發生心絞痛。此病俗稱「狹心症」或「心包油」,後者也解釋了形成的原因:也就是脂肪(膽固醇)沉積在血管壁中,造成血管內部分阻塞而狹窄。 目前血液可檢測的脂肪有四種:總膽固醇、高密度膽固醇、低密度膽固醇及三酸甘油脂,其中低密度膽固醇(壞膽固醇)及三酸甘油脂是所謂「壞的油脂」,會沉積在動脈內皮,形成動脈硬化瘢塊,阻塞血管。低密度膽固醇在運送過程中,容易受到血液中自由基的攻擊破壞,變成氧化的低密度脂蛋白;同時,血管內皮也會因自由基或高血壓的壓力、糖尿病、吸菸等眾多因素的破壞而發炎,釋放出化學物質吸附白血球、血小板、低密度脂蛋白等,容易沉積在破損粗糙的動脈內皮上。而三酸甘油脂(又名中性脂肪),分解後會產生小粒子殘留物,很容易穿過血管內皮進入血管壁沉積,造成一段段的瘢塊使動脈硬化。 上述兩類的沉積都是隨機、不均勻的在血管內皮持續發生,使血管壁形成瘢塊,並向內凸起、阻礙血流。如果持續治療,血管內皮不再因被破壞而發炎,並被新生光滑的血管內皮重新包覆後較不易沾黏,瘢塊成長緩慢,甚至慢慢不活動而鈣化,由活動性的軟瘢塊變成鈣化的硬瘢塊。但,如果治療不完全、間斷治療,動脈內皮發炎可能時停時動、可能在軟硬瘢塊間進行,或是軟瘢塊隨時間逐漸增大。

最壞的情況是,不治療或無效治療,血管內皮一直處於發炎狀態,軟瘢塊持續長大,終有一天破裂,其內容物如土石流般傾入血管內,堵住大半管腔,吸附更多白血球、血小板、紅血球,瞬間產生血塊,將冠狀動脈完全堵塞,導致心肌梗塞而猝死。上述三種瘢塊進展,根據治療狀態,可能周而復始交替進行;如果間斷治療,造成血脂升高,血管壁可能在原瘢塊處或他處再受傷發炎而歷史重演。

▎危險因素

影響動脈硬化瘢塊形成的危險因素,包括:

(1)年齡:男性45歲後、女性更年期後

(2)家族遺傳:尤其有高血脂、冠狀動脈心臟病家族史者

(3)抽菸:香菸中的化學物質及一氧化碳會損害血管內皮細胞

(4)三高及肥胖症:患有高血壓、高血糖、高脂血症者,而肥胖易導致上述疾病,進而誘發心臟病

(5)性格:A型者較易激動,當情緒受壓升高,會促使腎上腺素大量分泌,使呼吸、心跳加速,升高血壓、血糖

▎常用檢驗方法

經流體力學研究,血管堵塞50%以下並不影響血流速,少有胸悶、胸痛等症狀;50~70%堵塞會逐漸減低血流速,漸次發生症狀;70%以上才明顯降低血流速,引起受供應區心肌的缺氧症狀。當有症狀才開始檢查,血管堵塞實已過半近70%以上。

有鑑於此,國健署提供全民40~64歲每三年一次,65歲以上每年一次免費基本健檢,其抽血檢查就含四種血脂肪,希望能提早預防高血脂狀態,進而提早防治冠狀動脈缺血性心臟病。除此之外,尚有數種影像檢查可查出瘢塊堵塞血管的程度:

🔺 運動心電圖:用跑步機增加心臟的需氧量,同時記錄心電圖,如有堵塞血流量會不足,心電圖產生缺氧變化。堵塞程度30~40%即可測出,準確率有80~85%。

🔺 核子心肌灌注掃描:利用同位素鉈-201(Thallium-201)測出心肌血流灌注的不足,準確率可達90%。

以上兩種都是間接推定檢查無法直接看到瘢塊大小,健保皆有給付,但後者因費用高,須接受輻射照射,規定須無法施行運動心電圖或運動心電圖無法判讀,始可開立檢查。

🔺 高速冠狀動脈電腦斷層掃描:就是一般俗稱128切、256切甚至640切的電腦斷層掃描,需接受輻射照射,可直接看到堵塞10%以上的瘢塊,準確率達95~98%,可惜健保無法給付。此檢查可算先期指標,如果經濟許可,應列為早期檢查項目,在有10%瘢塊就測出,及早預防治療。

上述兩類的沉積都是隨機、不均勻的在血管內皮持續發生,使血管壁形成瘢塊,並向內凸起、阻礙血流。如果持續治療,血管內皮不再因被破壞而發炎,並被新生光滑的血管內皮重新包覆後較不易沾黏,瘢塊成長緩慢,甚至慢慢不活動而鈣化,由活動性的軟瘢塊變成鈣化的硬瘢塊。但,如果治療不完全、間斷治療,動脈內皮發炎可能時停時動、可能在軟硬瘢塊間進行,或是軟瘢塊隨時間逐漸增大。

最壞的情況是,不治療或無效治療,血管內皮一直處於發炎狀態,軟瘢塊持續長大,終有一天破裂,其內容物如土石流般傾入血管內,堵住大半管腔,吸附更多白血球、血小板、紅血球,瞬間產生血塊,將冠狀動脈完全堵塞,導致心肌梗塞而猝死。上述三種瘢塊進展,根據治療狀態,可能周而復始交替進行;如果間斷治療,造成血脂升高,血管壁可能在原瘢塊處或他處再受傷發炎而歷史重演。

▎危險因素

影響動脈硬化瘢塊形成的危險因素,包括:

(1)年齡:男性45歲後、女性更年期後

(2)家族遺傳:尤其有高血脂、冠狀動脈心臟病家族史者

(3)抽菸:香菸中的化學物質及一氧化碳會損害血管內皮細胞

(4)三高及肥胖症:患有高血壓、高血糖、高脂血症者,而肥胖易導致上述疾病,進而誘發心臟病

(5)性格:A型者較易激動,當情緒受壓升高,會促使腎上腺素大量分泌,使呼吸、心跳加速,升高血壓、血糖

▎常用檢驗方法

經流體力學研究,血管堵塞50%以下並不影響血流速,少有胸悶、胸痛等症狀;50~70%堵塞會逐漸減低血流速,漸次發生症狀;70%以上才明顯降低血流速,引起受供應區心肌的缺氧症狀。當有症狀才開始檢查,血管堵塞實已過半近70%以上。

有鑑於此,國健署提供全民40~64歲每三年一次,65歲以上每年一次免費基本健檢,其抽血檢查就含四種血脂肪,希望能提早預防高血脂狀態,進而提早防治冠狀動脈缺血性心臟病。除此之外,尚有數種影像檢查可查出瘢塊堵塞血管的程度:

🔺 運動心電圖:用跑步機增加心臟的需氧量,同時記錄心電圖,如有堵塞血流量會不足,心電圖產生缺氧變化。堵塞程度30~40%即可測出,準確率有80~85%。

🔺 核子心肌灌注掃描:利用同位素鉈-201(Thallium-201)測出心肌血流灌注的不足,準確率可達90%。

以上兩種都是間接推定檢查無法直接看到瘢塊大小,健保皆有給付,但後者因費用高,須接受輻射照射,規定須無法施行運動心電圖或運動心電圖無法判讀,始可開立檢查。

🔺 高速冠狀動脈電腦斷層掃描:就是一般俗稱128切、256切甚至640切的電腦斷層掃描,需接受輻射照射,可直接看到堵塞10%以上的瘢塊,準確率達95~98%,可惜健保無法給付。此檢查可算先期指標,如果經濟許可,應列為早期檢查項目,在有10%瘢塊就測出,及早預防治療。

▎如何治療?

目前對冠狀動脈缺血心臟病的治療,一般熟知的氣球擴張術、裝支架、開刀接血管等,均是堵塞70%以上,症狀嚴重、不得不的侵入性治療。對10~50%的瘢塊治療,需要穩定這些瘢塊,不讓他們繼續長大;同時也要穩定血管內皮,避免其受傷發炎,降低新的動脈硬化及瘢塊生成。

防止瘢塊長大,須減少低密度膽固醇及三酸甘油脂。目前降血脂藥物發展良好且健保有給付,可防止血脂肪吸收、減低其生成,甚至降低瘢塊的發炎惡化。雖對少數人可能影響肝功能或產生肌肉痠痛等副作用,但可透過選擇不同種類的降血脂藥或交替使用避免。另外,保持規律生活、運動及個人飲食調控,都是必須的。

血脂瘢塊的治療相當複雜,須藥物、個人生活、運動及飲食方面的調控配合,且持之以恆。我們建議施行三個月或半年抽血監測,如數值未達理想,可併用藥物,持續監測,再慢慢減量,但須維持在理想達標數值內。另外有不少患者操之過急,加服許多降血脂的健康食品,建議應只選用一種藥物或健康食品,監測其成效及肝腎功能,比較後選擇一種服用,方不傷身或浪費金錢。

認識醫師

▎如何治療?

目前對冠狀動脈缺血心臟病的治療,一般熟知的氣球擴張術、裝支架、開刀接血管等,均是堵塞70%以上,症狀嚴重、不得不的侵入性治療。對10~50%的瘢塊治療,需要穩定這些瘢塊,不讓他們繼續長大;同時也要穩定血管內皮,避免其受傷發炎,降低新的動脈硬化及瘢塊生成。

防止瘢塊長大,須減少低密度膽固醇及三酸甘油脂。目前降血脂藥物發展良好且健保有給付,可防止血脂肪吸收、減低其生成,甚至降低瘢塊的發炎惡化。雖對少數人可能影響肝功能或產生肌肉痠痛等副作用,但可透過選擇不同種類的降血脂藥或交替使用避免。另外,保持規律生活、運動及個人飲食調控,都是必須的。

血脂瘢塊的治療相當複雜,須藥物、個人生活、運動及飲食方面的調控配合,且持之以恆。我們建議施行三個月或半年抽血監測,如數值未達理想,可併用藥物,持續監測,再慢慢減量,但須維持在理想達標數值內。另外有不少患者操之過急,加服許多降血脂的健康食品,建議應只選用一種藥物或健康食品,監測其成效及肝腎功能,比較後選擇一種服用,方不傷身或浪費金錢。

認識醫師

-

紅眼睛怎麼辦?保養靈魂之窗的方法

眼科 陳泓橋醫師 紅眼睛是眼科門診中常見的症狀,結膜炎是紅眼睛最常見的原因,其他如虹彩炎、急性青光眼、角膜炎及結膜下出血,也是造成紅眼睛的常見疾病。值得注意的是,「乾眼症」也會導致持續的紅眼睛,因為淚液有潤滑眼球表面的作用,如果淚液不足,眨眼睛磨擦增加,血管就會擴張充血。 ▎結膜炎的傳染途徑及預防 急性結膜炎主要是經由接觸傳染,病毒或細菌都可能是致病原,急性結膜炎並無藥物可預防,最重要預防感染的方式就是徹底洗手,減少手上的病毒數量,另外要注意以下事項:- 改掉揉眼睛的習慣,一眼感染後尤其不要去摸另一眼睛,否則會造成另一眼也受到感染。

- 不要共用毛巾、眼藥水及會接觸眼睛的私人用品。

- 不需刻意沖洗眼睛,因淚水有抗體等可增加抵抗力的成分,若沖洗掉,易使發炎更為嚴重。

- 使用前應洗淨雙手,勿碰觸藥瓶瓶口,同時避免將瓶口直接接觸眼睛或淚水。

- 若需同時使用兩種以上的眼藥水,須間隔5分鐘;若眼藥膏跟眼藥水需同時使用時,則應先使用藥水,間隔5分鐘以上再使用藥膏。

- 眼藥水應依藥品仿單或藥瓶標示進行保存,避免陽光直射,開封後超過28天,請勿繼續使用,以免造成眼睛感染、發炎。

- 用藥後如果有眼睛劇痛、視力模糊等異常發生,或連續使用數日後症狀沒有改善,應停止使用並儘速就醫。

-

漏尿好尷尬!談婦女尿失禁

婦產科 王郁菁醫師「醫生,我只要一咳嗽就漏尿,完全沒辦法運動,甚至出門都要很小心,怕尷尬!」最近婦產科門診因尿失禁問題來就診的患者變多,其中占大部份的是生過小孩或停經後的婦女。

女性尿失禁發生機率不少,根據流行病學調查,30至59歲的婦女有約30%於成年後曾有尿失禁的經驗,而其中一半的婦女覺得尿失禁是一個嚴重的問題。可是在台灣的婦女、尤其是年長一輩,通常會覺得尷尬而不願提起;即使在家人的支持下,鼓足勇氣至門診就醫,往往一聽到「開刀」,就心生畏懼,甚至不願再接受進一步評估或治療。 ▎尿失禁有哪些類型? 尿失禁的定義是指不由自主地漏尿,最常見的類型有: 1.壓力性尿失禁:漏尿發生於咳嗽、打噴嚏、提重物、大笑、跑跳等腹壓增加時。 2.急迫性尿失禁:尿急、還沒到廁所時就漏尿。 前者發生機率為後者的兩倍,「混合型尿失禁」則兼具以上兩者。另外還有「滿溢型」、「暫時性」、「持續性」尿失禁。今天我們要討論的是婦女最常見的「應力性尿失禁」。 造成應力性尿失禁的原因包括:懷孕、陰道生產、生產胎次較多、第二產程延長、肥胖、年紀大、女性荷爾蒙減少、長期腹壓增加的工作或疾病(如:慢性咳嗽與便秘)、以及抽菸。在此提醒女性朋友們一個觀念,懷孕本身就是尿失禁的危險因子,所以剖腹產後也可能發生尿失禁喔! ▎微創手術 小傷口、疼痛少、復原快 如果只是輕度的尿失禁,可用藥物、凱格爾運動、電刺激治療等方式來改善;但若每天都需用護墊以防止漏尿造成褲子弄濕,已經可以算是嚴重尿失禁,就需要進一步手術治療。大家不須聽到「開刀」就心生畏懼,尿失禁的手術治療這些年來進步神速。 多年前,尿失禁手術需在腹壁上開刀,像是「腹腔鏡手術」或「開腹手術」,不但傷口較大、恢復較慢,復發機率高,也容易留下疤痕影響美觀。1996年,瑞典醫師Dr. Ulmsten提出「尿道中段無張力性吊帶手術」,以人工材質製成之吊帶,置入尿道中段下方,在腹壓增加時會擠壓尿道中段,使尿不再漏出。隨著器械及技術的演進,現在只需在陰道內手術,外觀幾乎沒有傷口,當然也沒有疤痕的困擾,可以達到幾近完美的效果,對於尿失禁的患者可謂是一大福音。 這些吊帶手術架構於當今最流行的微創手術概念上:手術時間短(半小時左右)、傷口較小(只在腹部或會陰部有兩個不到一公分的小傷口)、術後疼痛少、住院時間短、較快回復正常生活。更重要的是術後併發症降低,解尿困難、尿滯留之機率較低。因為手術效果佳、短期成功率超過九成,且五年以上仍有80%以上完全治癒率,近年來幾乎取代了其他類型的手術,成為尿失禁手術的主流。 尿失禁,雖不會產生立即的危險,但對一個女人的身心傷害卻是很大的。面對它、解決它,才能還給女性更光明健康的生活。

認識醫師

-

遠離「媽媽手」 給自己比「讚」

復健科 賴凱欣物理治療師俗稱「媽媽手」的「狄奎凡氏症(De Quervain’s Tendinosis)」,又稱「狹窄性肌腱滑膜炎」,是指控制拇指活動的兩條肌腱──外展拇長肌與伸拇短肌,因為長期的不當使用,以致發炎腫脹,與周遭組織摩擦增加,造成手腕關節附近的不適。

隨著生活型態的改變,現在「媽媽手」已不侷限發生在媽媽身上了。一些日常活動如扭擰毛巾、握筆打字、點數鈔票、抱小孩、使用手機、剪刀等,這些長期使用手腕和拇指的重複性動作,日積月累下都容易促成「媽媽手」的發生。 「媽媽手」會導致患者的手腕拇指側疼痛,在手腕及拇指活動時尤其明顯,嚴重時更可能出現手腕拇指側腫脹,拇指活動不順及無力。 ▎避免媽媽手 適度伸展拇指肌肉 要預防及緩解「媽媽手」症狀,應避免拇指的過度及不當使用,減輕肌腱的負擔。例如在扭毛巾及抱小孩時,嘗試以「五指合併」的方式執行,讓手臂及其餘四指分擔動作壓力,減少拇指肌腱的受力。當長時間使用拇指工作後(如握筆、使用各種手部工具),可進行掌側肌肉伸展,並使其適當地休息,避免拇指一直處於屈曲及內收的位置。 除此之外,肌力的提升對於保護肌腱的健康也十分重要。將拇指放在完全外展和背屈的位置,也就是比「讚」的手勢,可以有效鍛鍊受影響的肌肉力量,對於避免「媽媽手」的復發也有很大幫助。 ▎「媽媽手」動作檢測- 手臂伸直,手心朝內,拇指朝上

- 將拇指收進掌心,其餘四指握緊拳頭

- 將拳頭往小拇指側下壓,如會造成拇指及手腕處疼痛,則可能患上「媽媽手」

- 手臂伸直,手心朝內,拇指朝上

- 四指握住拳頭,拇指指尖朝天花板

- 維持5-10秒,再緩緩放下

- 重複5-10次

認識西園復健醫療團隊

-

手指痠麻痛 都是腕隧道惹的禍?

骨關節中心 盧沂榛物理治療師 大掃除、用滑鼠、機車催油門,或駕駛方向盤時手指痠麻無力、睡覺時因手麻而醒,握力與手指精細動作因感覺異常而遲鈍……漸漸地連前臂動作也與症狀連動。難道這一切都是腕隧道壓迫惹的禍?▎治療腕隧道卻不見改善?

腕隧道症候群,是上肢最常見的周邊神經病變,起因於正中神經在手腕所經之處受壓迫。臨床上常見症狀即手指與手掌的痠麻痛,但若從解剖學看其分配與分支,不難發現,其所經之處皆有易產生壓迫感的區域,如「旋前圓肌症候群」和「前骨間神經症候群」。壓迫點不一定只在腕部,也不一定只有一個,近年來更有臨床研究認為,造成正中神經症狀的主要壓迫位置在更上游的上臂。 旋前圓肌症候群即「旋前圓肌」造成壓迫,反覆的扭毛巾、轉瓶蓋、鎖螺絲、手肘掛提包……等,皆易使正中神經在前臂此處受壓,亦常伴隨「肱二頭肌腱」緊繃。而前骨間神經基本上屬運動神經,因此前骨間神經症候群主要是手指肌肉無力,較無感覺上的異常或疼痛。 治療前,須透過詳細的理學檢查及症狀判別,鑑別正中神經的壓迫點,才能針對症狀處理。臨床上的非侵入式治療除了傳統物理治療、副木輔具與適當休息,皆能提供症狀舒緩。深層治療則可選擇專利的高能量雷射,對於緊繃壓迫的相關肌群予以放鬆、促進血液循環、降低正中神經路徑沾黏,並搭配神經鬆動術、肌內效貼布輔助減壓、拮抗肌群筋膜鬆動與神經肌肉再教育,才能盡快擺脫束縛! 認識西園復健科

預約西園門診

認識西園復健科

預約西園門診 -

日行萬步穿錯鞋 粉領族足底筋膜炎

文/王大翊 三級警戒發布前,小美固定上健身房運動,後來因無法繼續平常的訓練,改以步行上下班維持運動量。雖然小美本身有扁平足,但為了愛美,穿著平底鞋每天走1萬步,1個月下來足部劇烈疼痛,確診為足底筋膜炎,透過適度休息、穿著氣墊鞋及足部伸展,小美症狀大幅改善,再也不敢忽視正確穿鞋的重要性。 ▌本身有扁平足 又穿平底鞋 由於全台進入三級警戒,健身房必須暫停營業,使得小美決定透過日行1萬步的方式維持運動量,但她忽略本身有扁平足,又沒有穿著合適的鞋款,引發足底筋膜炎。 通常每次受傷後,足底筋膜都會自行修復,但若反覆受傷,使得足底筋膜來不及修復,就會造成發炎,甚至出現退化與纖維化的現象。 足底筋膜炎最常見的症狀為早上起床一踏地時,腳底傳來劇烈疼痛,或是坐著一段時間後突然起身,好發於長期站立或走路、穿著不合適的鞋子、扁平足、高弓足、過度訓練、在凹凸不平的場地跑步、肥胖等患者,通常會透過詢問病史和理學檢查確診。 無論是否接受保守治療,多數足底筋膜炎患者能於1年內自行痊癒。保守治療包括適度休息,避免跳躍、跳舞和長跑等劇烈和重複性的運動,但可進行輕度活動,以防肌腱僵硬或使症狀惡化。 建議每天冰敷4次,每次20分鐘,並配合伸展小腿肌、轉動踝關節、腳趾捲曲等動作,若疼痛感依舊,可服用NSAID(非類固醇)類止痛藥緩解,但此類藥物不宜長期服用,否則會產生副作用。 足底筋膜炎的患者外出時穿著合宜的鞋子特別重要,像是具避震緩衝墊、凝膠墊、矽膠墊等的鞋款,但因防疫期間應減少外出時間,在家時若僅穿一般拖鞋或赤腳,恐加劇足底筋膜炎症狀,或使足底筋膜炎復發,即便家中有鋪地毯,仍建議穿著具緩震、足弓墊的拖鞋,才能降低疼痛感。▌應挑具避震緩衝墊等鞋款

若上述保守治療均無效,則可考慮接受類固醇注射或石膏固定。雖然震波治療也是一個選項,但近期國外研究發現,震波治療對於足底筋膜炎的療效並不佳。若接受所有治療後,疼痛感半年至1年內都沒緩解,才會考慮透過內視鏡足底筋膜切除術治療。 提醒民眾,足底筋膜炎是預後良好的疾病,會建議先調整生活型態,選擇適合的鞋子,才考慮使用輔具、藥物治療或侵入性治療。另外,曾歷經足底筋膜炎的民眾,建議運動前可先冰敷及按摩,才能降低復發的機會。 (作者為西園醫院骨科關節中心主任) 文章出處:自由健康網 -

關節炎患者宅家 保膝運動不能少

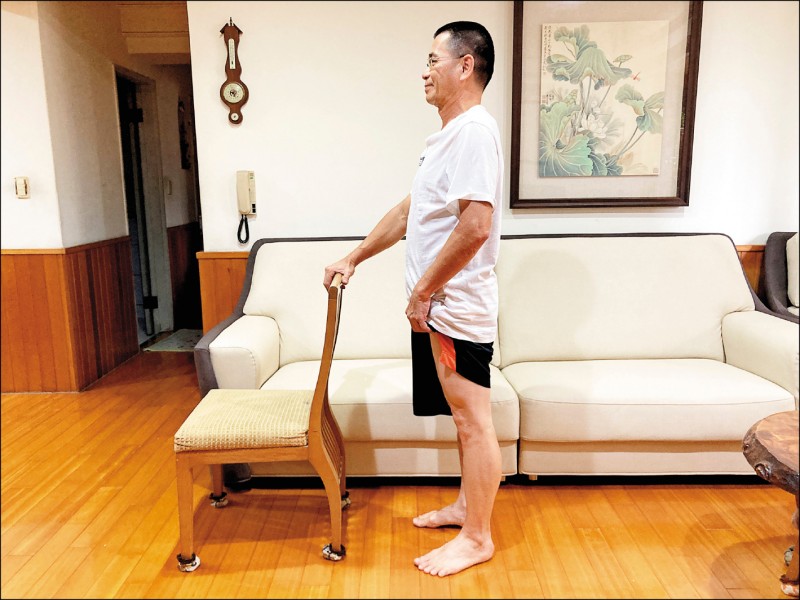

文/王大翊 新冠肺炎(COVID-19)疫情嚴峻,全台進入三級警戒,政府呼籲民眾盡量待在家中減少外出,以降低感染風險。但許多骨科疾病是因缺乏運動所致,尤其退化性膝關節炎的患者,宅在家期間若沒有適當運動,恐加劇膝關節退化速度,在此非常時期,建議患者仍應持續進行居家運動,維持軟骨和膝關節周圍肌肉的功能。 退化性膝關節炎是一種好發於中老年人的關節疾病,由於關節軟骨持續遭破壞,造成整個關節因發炎而腫脹、疼痛、僵硬、變形,最後失去活動能力。 有些患者聽說運動會使膝關節退化更嚴重,因此,在疫情爆發前,就有人為了「保膝」,擔心活動膝關節會加速關節磨損,而不敢運動,現在更因疫情在家防疫,幾乎沒有運動。▌適度運動 活化軟骨

其實,膝蓋軟骨可以透過運動時擠壓與放鬆,讓營養進入軟骨組織,使軟骨獲得養分,當軟骨受傷時,雖然只坐不動能緩解疼痛,但長期下來會使軟骨營養不良,持續磨損,使退化性膝關節炎進入惡性循環,嚴重時,甚至需要置換人工膝關節,才能恢復以往行動力。 因此正確保膝的方式,應該提升膝蓋周圍肌肉量及肌力,才能保護關節,讓關節穩定、減少磨損,若退化性膝關節炎患者逃避運動,就會加速身體功能退化,運動時只要觀念正確,並搭配正確姿勢,除了能減少疼痛、減少服用止痛藥的機會,更能增強體力,降低日後跌倒受傷的機會,也能提升生活品質。 疫情期間,退化性關節炎患者不妨透過以下居家運動,維持關節活動度、加強膝關節的肌力與耐力,並訓練協調與平衡能力: ●股四頭肌運動(圖1):扶著椅背站立,緩慢繃緊大腿肌肉,將膝蓋肌肉向上拉,到最緊繃的程度數到10,再慢慢放鬆,一天做3回,每回15次。 ●外展肌運動(圖2):側躺於平面,將單側腿朝上,抬高至45度,維持姿勢數到10,再慢慢放下,結束後換腿,一天做3回,每回15次。 ●直腿抬舉運動(圖3):平躺於地面,緩慢抬起單側腿至45度,將膝關節打直數到10,再緩慢放下,結束後換腿,一天做3回,每回15次。▌維持體重 減輕膝蓋負擔

除了上述的保膝運動外,維持理想體重,更能減輕膝蓋負擔,退化性關節炎的患者於防疫期間,千萬要注意飲食,以免疫情結束,體重遽增,反而使症狀更嚴重。 (作者/照片提供:西園醫院骨科關節中心主任 王大翊) 認識醫師:王大翊主任 文章出處:自由健康網 -

肩頸痠痛麻?注意神經發出的警訊

神經內科 賴思佳醫師 現代人壓力大,門診中主訴肩頸痠麻痛的患者越來越多,不少人擔心是血管阻塞(中風)的徵狀;事實上,當出現長期或反覆後頸部緊繃、疼痛,應先自我檢視是否脖子處於固定或不良之姿勢,例如:熬夜打電腦、躺著看電視、長時間低頭工作、螢幕太高等;應先從改善根本原因作以下適當的調整,才能治本。 一、保持正確姿態: 抬頭挺胸、上半身直立,保持頭、頸、軀幹於一直線,肩膀放鬆自然下垂。同時,避免長時間低頭使用電腦或手機,必要時將螢幕墊高。切勿彎腰駝背,盡量讓腰、背部得到適當的支撐,臀部可坐至椅子最裡面或加靠墊。 二、固定姿勢勿太久: 每小時起身活動(倒水、洗手),舒展筋骨,減少肌肉群過度緊繃。大部分患者透過適當休息、伸展或熱敷,可緩解不適;部分患者需適度以熱敷及短期服藥(肌肉鬆弛止痛劑)來緩解疼痛;情況嚴重者可同時接受復健物理治療,更能緩解疼痛、放鬆肌肉。 若上述方式無法緩解,則應注意是否有其他重大病變,尤其當脖子嚴重僵硬,低頭時下巴無法碰觸到前胸、脖子痠痛伴隨有發燒或頭痛、手腳痠麻痛無力等症狀,或曾嚴重創傷如車禍、高處跌落後引起的頸部痠痛,宜盡速找醫師診治是否為下列疾病: 1. 骨關節炎 頸椎關節退化,相互摩擦,通常早上起床最不舒服,疼痛會往上往下延伸到頸部、肩胛骨中間。增加休息或使用輔具,得以有效緩解症狀。 2. 頸椎間盤突出及頸椎狹窄 頸椎間盤突出壓迫神經,致神經孔變得狹窄,症狀通常是頸部痠痛,延伸到肩膀、手臂、手指,甚或導致頭痛。若保守治療無效,就要考慮進行手術。 3. 焦慮憂鬱症 心理疾患經常合併身體疼痛。慢性難癒之肩頸痠痛可考慮適合的抗憂鬱藥,改善憂鬱症並壓抑痛覺。 4. 動脈剝離 易發生在年經人的少見中風,常導因於不當推拿按摩、刮痧、頸部劇烈的扭動。症狀為頭頸部疼痛合併昏厥、步態不穩、麻痺無力、言語或吞嚥困難等神經徵狀,必須緊急送醫處置。 事實上,易致腦中風的危險因子-高血壓和高脂血症,絕對不能以頸部不舒服為依據來診斷或用藥,需透過定期血壓量測及抽血確認;而惱人的頸部痠痛麻,多是筋肉繃緊、無法放鬆所造成,可藉由醫師的詳加檢查並正確的找出病因,才能徹底改善。 認識醫師 -

這三個警訊 小心尿路結石

泌尿科 周淇業醫師去年有知名節目主持人接受取石手術,取出體內共108顆結石,驚人的數量讓民眾印象深刻;接下來進入炎熱的夏季,更是尿路結石好發的季節。究竟尿路結石有哪些症狀或警訊呢?

結石是泌尿道常見的疾病,在台灣有結石的患者約占10%左右,所以你一定聽過身邊有人罹患尿路結石。 警訊1:突發性劇烈疼痛 尿路結石的患者,常見症狀是突發性劇烈疼痛,可能在半夜睡覺時,可能在日常工作時,而且非常難受,痛到刻苦銘心,恨不得直奔醫院打上一支強力止痛針;而且在結石手術處理或是排出之前,常反覆性發作,造成患者極大的不適。 警訊2:血尿、尿液顏色深 另外一個常見症狀是血尿,可能是鮮紅血尿伴隨解尿時的灼熱刺痛感,也有可能看起來是深黃色。當喝很多水,但尿液顏色看起來還是很深,就要小心有沒有血尿的問題。 警訊3:排尿量、排尿習慣改變 排尿量突然減少、排尿次數增加或是排尿困難,也有可能是結石造成的症狀。接受泌尿道感染治療或是攝護腺肥大的患者,仍持續出現解尿方面的症狀時,也要小心是不是由尿路結石所導致,特別是攝護腺很大的男性,容易導致膀胱結石無法排出。 ▎尿路結石的產生與高風險族群 尿液從腎臟製造,會排出各式各樣的物質,若是尿量不足,使得尿液中的鈣離子、草酸或是尿酸等濃度過高,就容易使得結晶體更加濃縮沉澱、形成結石。夏天由於天氣炎熱,水分蒸發或是流汗排出,若沒注意補充水分,就容易導致結石,大約是冬季好發的3~5倍。 哪些人容易產生尿路結石呢?首先,家中有尿路結石病史的親人要小心,可能跟遺傳基因有關,或跟家中飲食習慣也有關聯;再來,每日的喝水量不足也容易發生結石;一些職業的工作者也要小心,像是高溫炎熱環境下工作的工人、廚師等,或是工作性質無法有足夠的飲水量、會有憋尿的行為的職業駕駛、櫃台服務員等。另外,尿酸控制不佳、痛風發作的患者,也容易產生尿酸結石。 ▎尿路結石的治療與預防 尿路結石要如何治療呢?一般根據結石的大小、位置、是否造成腎功能的影響以及患者感染的嚴重程度來個別判斷。若是小於0.5公分的結石,沒有嚴重堵塞的情況,也沒有嚴重腎衰竭或感染發炎,可考慮藥物治療加上大量喝水,有機會自行排出。若結石較大,0.5到2公分左右,或是有明顯堵塞症狀,導致腎功能變差,則要積極施做手術,可以選擇做體外震波碎石手術,將結石利用能量擊碎之後排出。若是大於2公分的結石,或是體外震波碎石效果不佳,就要用手術的方式清除結石,選擇做內視鏡手術,膀胱鏡、輸尿管鏡或是腎臟鏡的手術,或是直接開腹,打開膀胱、切開輸尿管或是腎臟直接取石的手術。 預防尿路結石,一定要每天適量飲水,喝到足夠每天有2000cc以上的尿量;有代謝性疾病尿酸過高者,請控制好飲食,減少高普林食物的攝取;容易泌尿道感染,請配合醫師控制好感染的症狀;有副甲狀腺功能亢進的人也記得要治療矯正;平時沒有發作的人,也請3到6個月定時返回泌尿科門診追蹤檢查。 尿路結石,在炎熱的季節更容易發作,請大家注意以上建議事項,減少結石的產生,發作時請立即就醫,積極配合醫師建議處理,避免腎衰竭或嚴重敗血症的發生。 認識醫師 -

早期乳房篩檢 抗癌總動員

影像醫學部 乳癌為我國婦女發生率首位癌症,且好發年齡有逐漸年輕化的跡象。根據國民健康署統計,透過篩檢發現的罹癌者中,超過八成屬於早期乳癌;五年存活率超過九成。因此早期篩檢、接受適當治療,才能有效維護乳房健康。 ▎乳房X光攝影檢查 乳房X光攝影檢查對於偵測乳房內的微鈣化點或局部組織變形,具有不可取代的獨特性,對於篩檢早期乳癌或原位癌,亦有舉足的輕重地位,是目前國際認可最有效的乳癌篩檢工具,一般使用於40歲以上女性。我國實證研究亦發現,兩年一次乳房X光攝影能降低41%的乳癌死亡率,並減少30%的晚期乳癌發生率。 因此,國健署特別針對乳癌發生高峰在45~69歲婦女、40~44歲且二等血親內曾罹患乳癌婦女,免費提供兩年一次乳房X光攝影檢查。以本院106~109年乳房X光篩檢為例,2222位民眾中,就有266位(約12%)需進一步追蹤檢查。 ▎其他輔助篩檢的影像檢查 除了乳房攝影,「乳房超音波」及「乳房磁振造影」檢查也可輔助早期乳癌的篩檢,對於乳房內的腫塊型病灶皆有優勢。超音波沒有輻射線、檢查過程可舒適地仰躺,不像磁振造影必須俯臥及注射顯影劑、價格亦相對親民。而磁振造影檢查,是更加精密的影像工具,對於不確定的乳房病灶、或乳房美容整形手術後擔心乳房擠壓的女性,是非常有利的診斷工具。 乳癌的危險因子包括:初經早、停經晚、無生育或晚生育、具有乳癌家族史者、得過乳癌、卵巢癌或子宮內膜癌等。其實多數乳房疾病是良性的,30歲以上婦女應定期接受乳房檢查(通常1~2年一次),較硬的乳房硬塊,應特別小心,乳癌只要早期發現、早期治療,預後狀況相當不錯。 婦女朋友們,應愛護自己身體,定期進行乳房檢查及篩檢,及早偵測、及早處理,才能得到最佳治療效果。

© 2023 西園醫院 All Rights Reserved

版權所有 未經同意不得使用。醫療機構網際網路資訊管理辦法聲明:禁止任何網際網路服務業者轉錄本網路資訊之內容供人點閱。